◆―― 収穫量確保、価格安定も 高温障害教訓に政府支援

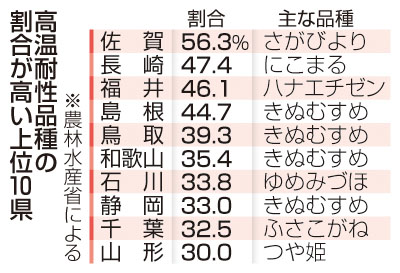

猛暑に強い高温耐性品種のコメが作付面積に占める割合が、2024年産は全国で16・3%に達したことが6日、農林水産省への取材で分かった。うち10県は3~5割に上った。面積ベースでは7年で2倍超に拡大。温暖化が厳しくなる中でも収穫量を確保できるため農家のメリットは大きく、コメ価格の安定にも寄与しそうだ。23年産に高温障害が発生して流通量が低下し、コメ不足と価格急騰を招いた教訓を踏まえ、政府は26年度予算で支援を強化する。

農水省の調べでは、全国の主食用米に占める高温耐性品種の作付面積の割合は17年産で6・8%(9万4千ヘクタール)だった。24年産は20万5千ヘクタールで約2・2倍に拡大した。

都道府県別では、高温耐性品種の「さがびより」を持つ佐賀が56・3%と最も高かった。「にこまる」などの長崎が47・4%で続いた。島根(44・7%)や鳥取(39・3%)では「きぬむすめ」が普及した。米どころの山形は30・0%で、主な品種は知名度が高い「つや姫」だ。

流通関係者は「味も良く、銘柄によっては需要に対し、種もみが足りない状態だ」と解説する。北海道や東北、高地など比較的気温が低い地域では必要性が乏しく、導入しないケースもあるが、今後の温暖化の進行を見据えて各地で取り組みは広がりそうだ。

農水省によると、市場の評価が高い1等米比率は23年産で60・9%と、現行制度になって以降、最も低下した。猛暑や渇水の影響で米粒の色が白く濁る高温障害が出たためで、精米時に粒が砕けやすかった。かつては80~70%程度を維持していた新潟は14・0%まで落ち込んだ。新潟では高温耐性品種「新之助」などへの転換が進む。

農水省は高温耐性品種の割合を26年産で18・0%に高める目標を掲げ、26年度予算の概算要求で研究開発や種もみの確保を盛り込んだ。「米の需要に応じた増産実現予算」という位置付けだ。

石破政権は事実上の減反(生産調整)から増産へと政策を転換しており、生産者支援策も27年度から見直す。

【コメの高温耐性品種】稲穂が実をつける時期に高温が重なっても品質が劣化しづらく、収穫量も下がらない品種。近年は国の研究機関、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が研究開発を進めている。中でも「にじのきらめき」は、コシヒカリより収穫量が多く引き合いが強い。都道府県でも独自に開発と普及に取り組み、店頭に並ぶ品種は増えている。