◆―― 背景に孤立、生きづらさ

せき止め薬や解熱鎮痛薬などの一般用医薬品(市販薬)を過去1年以内に乱用目的で使った経験がある中学生は1・8%(約55人に1人)と推定されることが13日、厚生労働省研究班の2024年度調査で分かった。若年層を中心に薬の過剰摂取(オーバードーズ、OD)が問題となる中で初めて算出。乱用の背景には孤立や「生きづらさ」がみられるとしている。

調査を取りまとめた国立精神・神経医療研究センターの嶋根卓也研究室長は「結果は、乱用が全国に広がっている可能性を示唆している。子どもや家族を相談、支援につなげる仕組みが必要だ」と指摘する。

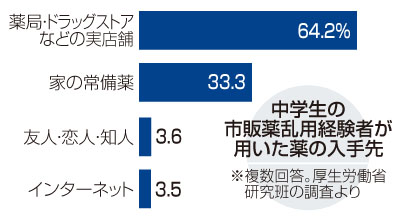

過去1年間に市販薬を「ハイになるため、気分を変えるため」に、定められた回数や量を超えて使用したことがあるかどうかを聞き、乱用経験率を推定。男子は1・5%、女子は2・0%で全体が1・8%。学年別では1年生2・1%、2年生1・8%、3年生1・6%とした。薬の入手先(複数回答)は、薬局・ドラッグストアなどの実店舗64・2%、家の常備薬33・3%などだった。

乱用経験がある生徒は、ない生徒に比べて「学校が全く楽しくない」「相談できる友人がいない」「悩み事があっても親にはほとんど相談しない」との回答が多かった。日常生活や学校での「生きづらさ」の有無は、乱用経験がある生徒の21%が「かなり感じている」、26%が「どちらかといえば感じている」と回答した。

調査では中学生の飲酒、喫煙、薬物乱用に関し隔年で全国アンケートを実施。今回初めて市販薬乱用の質問を設け、主に昨年9~12月、約3万8千人の有効回答を得た。

21年度に実施した高校生対象の調査では、市販薬乱用経験があったのは1・6%(約60人に1人)だった。

市販薬乱用対策を巡っては5月、改正医薬品医療機器法が成立し、「乱用の恐れのある医薬品」に指定されている成分を含むせき止め薬などは若年者への販売が小容量製品1個に制限される。

【オーバードーズ】一般用医薬品(市販薬)や処方薬を過剰摂取すること。「overdose」のアルファベットから、ODとも呼ばれる。急性中毒症状で意識障害や錯乱を引き起こし命に関わる危険があり、依存の問題も指摘される。若者が精神的苦痛から逃れたり、多幸感や高揚感を得たりする目的で、インターネットなどで買った薬を大量に摂取し、緊急搬送されるといったケースが目立っている。

◆―― SNS情報、乱用引き金に 「気持ち軽くなれば…」

インターネットの交流サイト(SNS)には薬の過剰摂取(オーバードーズ、OD)を巡る情報があふれ、若者が同じような乱用を始める引き金となるケースもある。東京都の20代女性が自分の経験を語った。

「死にたい」。以前、そんな思いにかられてSNSを検索すると、ODに至った経緯などが記された投稿が目に入った。その人は、女性の両親が服用していたせき止め薬と同じものを使っていた。

女性が幼い頃から両親は家を空けることが多かった。短大入学後、1人暮らしを始めたが、孤独感が募った。周囲に相談できる人はいなかった。「少しでも気持ちが軽くなれば」。投稿に書かれていたせき止め薬を使って数週間に1度、ODをするようになった。

「頑張った自分へのご褒美」と思ってやっていた。しかし「消えたい」との思いは癒えなかった。家族も頼れず、生活は困窮していった。

ある時、若い女性らを支援するNPO法人「BONDプロジェクト」を知り、同法人が運営する施設などで暮らすようになった。ただ、将来のことを考えると自分への怒りや情けなさに襲われ薬に走った。

最近はようやく、落ち着きを取り戻しつつある。最後にODをしたのは数カ月前だ。当事者にどんな支援が必要か。女性は「安心できる場所や信頼できる人がいたらいい」と求めた。

同法人は、虐待被害やOD関連の相談をLINEなどで受け付けている。2024年度のLINE相談対応は約3万件に上った。小学生から相談が来ることも珍しくないという。

担当者は「SNSでは遊び感覚で乱用を競うような投稿もあり、危険性を認識していないようなケースも見受けられる。危険性を丁寧に繰り返し伝えるとともに、頼れる場所があるのだと示したい」と話した。