基準地価が20年連続で最高価格となった、東京都中央区の「明治屋銀座ビル」

◆―― 地方は3年連続プラス

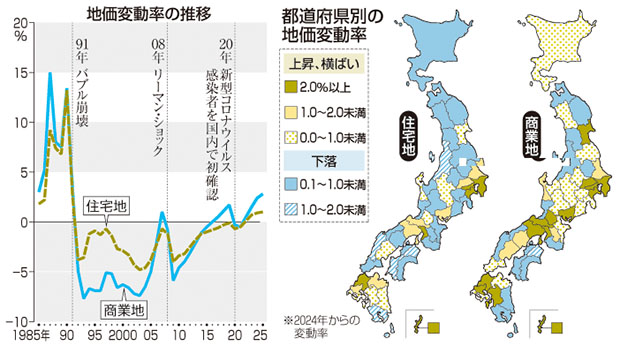

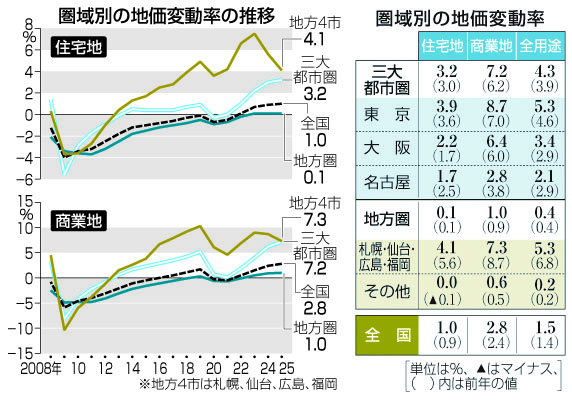

国土交通省が16日発表した7月1日時点の都道府県地価(基準地価)は、住宅地、商業地、全用途の全国平均が4年連続で上昇した。上昇率はいずれも、バブル崩壊で下落した1992年以降の最大値を更新。全用途は前年より0・1ポイント伸び1・5%だった。堅調な住宅需要に加え、訪日客増加によるホテル新設や店舗出店も寄与した。地方圏はいずれも3年連続の上昇。このうち札幌、仙台、広島、福岡の主要4市を除く地域は、29年連続で下落していた住宅地が横ばいに転じた。

円安を背景にした海外資金の流入も押し上げ要因となり、全国的な上昇基調が鮮明となった。国交省の担当者は「東京都心のマンションや北海道のリゾート地などで外国人の投資需要が高まっている」と指摘した。

住宅地の全国平均は、建築費高騰で伸び悩む地域もあったが、都市部の住居やリゾート地の従業員宿舎の需要が強く、1・0%のプラスとなった。商業地も都市部での店舗・ホテル需要を受け2・8%のプラスだった。

東京、大阪、名古屋の三大都市圏の全用途は0・4ポイント増の4・3%。住宅地、商業地ともに上昇幅が拡大した。地方圏の上昇率は住宅地0・1%、商業地1・0%。主要4市の上昇幅は前年より縮まった。

住宅地について都道府県別にみると、プラスは前年比3増の20都府県。マイナスは26道県で、長崎は横ばいだった。

住宅地の上昇率トップ地点は、海外資本によるリゾート開発が進む富良野市の27・1%。商業地は次世代半導体の量産を目指すラピダスが進出した千歳市の31・4%だった。

下落地点は道内や東北などで目立った。能登半島地震の被災地は下落幅が縮小した。

最高価格は20年連続で東京都中央区の「明治屋銀座ビル」で、1平方メートル当たりの価格は4690万円。

【基準地価】国土利用計画法に基づき、都道府県が毎年7月1日時点で調べる基準地の価格。不動産鑑定士が周辺の取引事例などから1平方メートル当たりの価格を算定する。国土交通省が1月1日時点で調べる公示地価と併せ、土地取引の指標となる。2025年の調査対象は全国2万1441地点。うち東京電力福島第1原発事故の影響が続く10地点は調査を休止した。

◆―― 圏域の分け方

基準地価の圏域の分け方は次の通り。

【東京圏】東京都、神奈川県の大部分と、茨城、埼玉、千葉3県の東京寄りの地域。首都圏整備法が定める既成市街地と近郊整備地帯を含む市区町。

【大阪圏】大阪府全域と、京都、兵庫、奈良の大阪寄りの地域。近畿圏整備法が定める既成都市区域と近郊整備区域を含む市町村。

【名古屋圏】愛知、三重両県のうち名古屋市を中心とした地域。中部圏開発整備法が定める都市整備区域を含む市町村。

【地方圏】東京、大阪、名古屋の三大都市圏を除く地域。札幌、仙台、広島、福岡の4市と、その他の市町村に分かれる。

◆―― 上昇基調、当面変わらず

不動産調査会社「東京カンテイ」高橋雅之上席主任研究員の話 円安を背景にした訪日客の増加や、海外資金の影響が依然大きい。上昇基調はしばらく変わらないだろう。上昇をけん引してきた札幌、仙台、広島、福岡の4市は住宅価格が高くなり過ぎたため、息切れ感が見える。代わりにリゾート開発や半導体工場の建設など国内外から投資を呼び込む地域が局所的に大きく伸びた。地方が継続的な発展を目指すには人材や資金を集める必要がある。東京都心のマンション価格は高騰しているが、建設コストが上がっている。外国人の不動産投資や転売を規制しても大幅に価格が下がるとは考えにくい。

◆―― 地域間競争の様相も

都市未来総合研究所の大重直人主任研究員の話 手厚い子育て支援策などで近隣から若年層を呼び込み発展する自治体もあれば、人口減少と過疎化で沈む自治体もあり、地域間競争の様相を呈している。その中で東京圏の存在感は別格だ。土地のブランド力と信頼感を強みに国内外から投資マネーを集め、地価上昇を引っ張っている。対照的に名古屋圏は、リニア中央新幹線の開業延期で期待感がしぼんでいる。全国的に住宅などの建築費が上がり、購入者の借入額が増えているのは懸念材料だ。ローン金利が上がっていく場合、実質賃金の上昇で購買力が伸びなければ、マイナスの影響は免れないだろう。