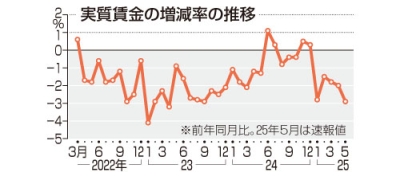

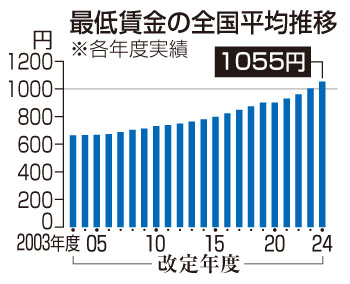

2025年度の最低賃金(時給)改定を巡る議論が11日、厚生労働省審議会で始まった。現在の全国平均は1055円。物価高を受け、石破茂首相は「20年代に1500円」との目標を掲げ、引き上げ圧力を強めている。計算上、達成には25~29年度改定で毎回7・3%の引き上げが必要なため、初回となる25年度は初の1100円台が視野に入る。7月末にも結論を出す。

議論するのは労使の代表と有識者の3者で構成する中央最低賃金審議会で、経済情勢などを考慮して改定の目安を答申する。これを参考に都道府県単位の地方審議会が地元の改定額を決め、10月以降、順次適用する。

24年度の目安は5・0%(50円)アップだったのに対し、都道府県の平均改定額は5・1%(51円)だった。人材流出を防ぐため、目安を上回る改定が相次いだためだ。改定後の最低賃金トップは東京都の1163円で、最も低いのは秋田県の951円。

25年度改定で、政府関係者は「6%台前半でも物価上昇には追い付けない」と大幅な引き上げを期待している。石破首相は5月、1500円達成に向け、目安を上回った都道府県を財政支援すると表明した。労働者側は審議会で、目標達成に必要なペースを上回る7・4%以上を目安とするよう求めるもようだ。

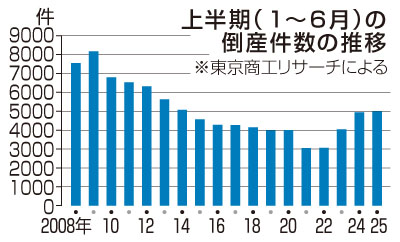

経営者側は警戒する。日本商工会議所など中小企業4団体は4月、政府に提出した要望書で「企業の経営実態を踏まえない引き上げは、地方の産業を支える事業者を脅かし、地域経済に深刻な影響を与える」と訴えた。

【最低賃金】都道府県単位の地方最低賃金審議会が毎年度、労働者の生計費、賃金、企業の支払い能力の3要素を考慮して改定する。国の中央最低賃金審議会は改定額の目安を示す。雇用主はパートやアルバイトなどを含む全ての労働者の生活安定へ、改定額以上の賃金を支払わなければならない。違反すると罰金が科される。海外の主要国に比べて低い水準や、都道府県間の格差が課題となっている。